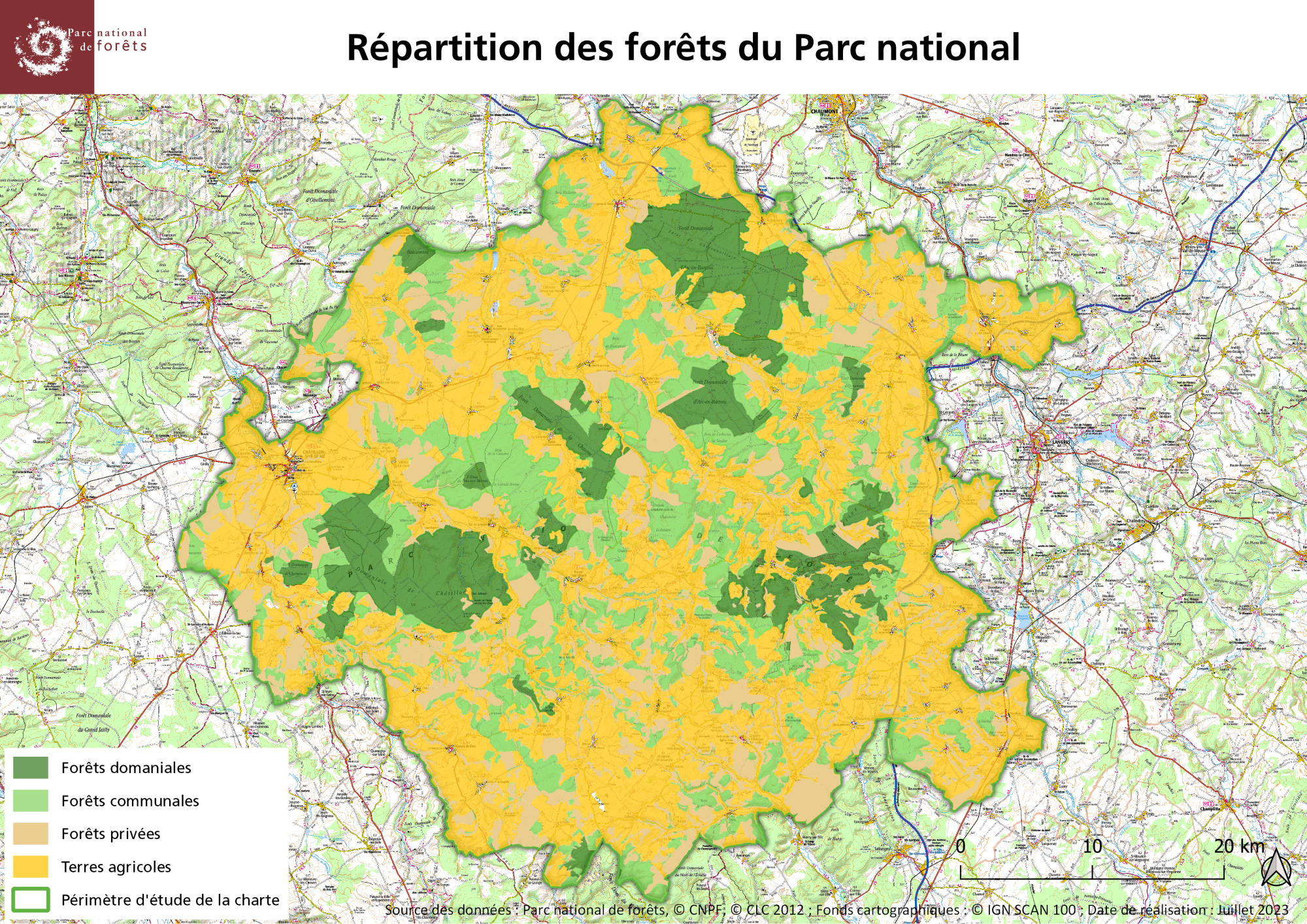

Ces forêts sont particulièrement compactes au niveau des grands massifs domaniaux : forêts de Châtillon, d’Arc-Châteauvillain et d’Auberive, alors qu’un bandeau continu plus ou moins large de forêts publiques et privées les relie entre elles. Cette continuité forestière est entrecoupée par des terres agricoles occupant de faibles surfaces.

Cette composition de l’espace en grandes entités est un héritage de l’histoire des forêts. Un passé dominé par de riches propriétaires (abbayes, seigneurs, rois...) les a préservé de morcellements et défrichements, tout en les soumettant à des gestions particulières qui ont contribué à leur richesse actuelle.

Les forêts domaniales (qui appartiennent à l’État) représentent plus de 30 000 hectares ; elles sont gérées par l’Office national des forêts (ONF).

Les forêts communales s’étendent sur plus de 50 000 hectares. Les communes forestières sont regroupées au sein d’associations départementales en Haute-Marne et en Côte-d’Or et la gestion des forêts est réalisée avec l’ONF : Fédération nationale des communes forestières.

Les autres forêts appartenant à des propriétaires privés sont gérées par des experts forestiers, des coopératives ou par les propriétaires eux-mêmes. Les délégations régionales du Centre National pour la Propriété Forestière assurent animation et conseil technique : CNPF Bourgogne & CNPF Champagne-Ardenne.

| Parc national | Cœur de Parc national | |

| Surface boisée | 133 732 hectares, dont : | 54 432 hectares, dont : |

| Forêts domaniales | 31 214 (23,3%) | 29 678 hectares (54,5%) |

| Forêts communales | 50 311 (37,7%) | 19 943 hectares (36,7%) |

| Forêts privées | 52 207 (39%) | 4 811 hectares (8,8%) |

Des forêts anciennes

80% des forêts du territoire du Parc national sont anciennes, c’est-à-dire que leur couvert forestier est resté continu depuis plus de 2 siècles, ce qui est rare en France. Ces forêts étaient déjà là lors du dernier minimum forestier français au milieu du XIXème siècle.

La permanence du couvert forestier dans le temps a limité les perturbations du sol. Elle a aussi permis la conservation d’espèces forestières particulières et de nombreux vestiges archéologiques. Autant d’éléments patrimoniaux que le Parc national, en particulier en cœur, a la responsabilité de préserver. Ces forêts ont aussi une meilleure résistance et résilience aux attaques de pathogènes.

Mature, les forêts du Parc national de forêts possèdent davantage de vieux bois, de gros bois et de bois morts, qui accueillent plus de 25% de la biodiversité forestière, notamment pour des champignons, des mousses et lichens, de nombreux invertébrés saproxylophages (consomment du bois mort) ou affectionnant les cavités. Oiseaux et chauves-souris y trouvent aussi gîte, nichoir, refuge et nourriture.